先生とボランティアと親たちは、訓練をしながらいろいろな話をした。

病院の先生に望みのないことを言われたことや、役所の対応が遅いこと、夫が療育に協力してくれないこと(私がいるので話しにくいけど)などが話に出た。

障害児に関するテレビを見たことや、最近読んだ本のこと、何でも話せた。

私も病院で不満に思うことがあると、明日、園で話そう、と思うようになった。

5はじめの一歩

どんなことにも終わりがあるし、1度カレンダーに書き込まれた日は必ずやってきてしまうものだ。

2歳の唯生と一緒に4ヵ月間通った、脳性マヒの子どもの療育施設「キラキラ星園」は、大家さんの都合で立ち退きを迫られて閉園、運営していた社会福祉法人「のうけん療育会」も解散されることになった。

3月18日、キラキラ星園の最後の卒園式、修了式だ。

日頃はジャージできびきび子どもたちの世話をしてくれていたチーフのY先生をはじめとする先生たちは正装姿で、背筋を伸ばしている。

法人の理事長の代理人の通り一遍のあいさつの間、私は別のことを考えていた。

担当のF先生は保育の天才だった。

唯生がはいはいの訓練のためにすべり台にうつぶせに乗っているときに、私と先生は横について、唯生が前進する気持ちになるようにうながすのだが、先生は実にいろいろな手を考え出した。

唯生が「ラッコの唄」が好きだという話をしたら、翌日には歌詞を覚えてきて唄ってくれた。

次から次へと音の出る玩具を持ってきて聞かせてみて、唯生が少しでも興味を示すと、いつまでもしつこく聞かせてくれた。

毎朝、私たちが園につくと、車の音を聞いて、先生が飛び出して来てくれた。

「唯生ちゃーん」。ドアを開けて子ども用シートのベルトをはずし、どんどん唯生を連れて行ってくれた。

「まあこんなに泣いて」

先生は文句を言いたそうにちらっと私を見る。

唯生は長く車に乗るのが得意でなかったので、家から園までの40分ほどのドライブの後では、涙をためていることが多かった。

私は、第2子の息子の入った篭と荷物を持って先生に続いて園に入る。

訓練の間、息子はチーフのY先生の仕事部屋に連れて行ってもらって、昼になると出てきた。

F先生によれば、Y先生の部屋からぶつぶつ聞こえてくるので一人言を言っているのかと思ったら、「ばあ」「あぶぶ」と息子をあやしている声だったらしい。

F先生は、訓練をしながら私がふっと別のことを考えたり、唯生にあげたお茶が熱すぎたり、おしめを長いこと換えてなくてぐっしょりしていたり、唯生の扱いがていねい過ぎたり、逆にはげし過ぎてあざができてしまったりしたとき、決まって「お父さーん」と、少しいたずらっぽい顔で私を非難した。

唯生のことで妻以外の人からしかられることは有り難いことだった。

唯生と私たちとの生活を「大変ね、大変ね」とは言ってくれても、具体的な話をすると「私には判らないから」といって相手にしてくれない人や、「親のあなたたちがしっかりしなくてどうするんですか」と大上段な話はしてくれても、「しっかり」とは何か、ということになると何も話を持ち合わせていない人に出会うことが多いので、生活上の細かなことについて私や妻と同じ目の高さで問題を共有してもらえたことは、私たちの気持ちをずいぶん楽にしてくれたと思う。

園はいつも歌声にあふれていた。

子どもにはいはいの動きを覚えさせる「パタニング」は、次から次へと歌に合わせて行なわれた。テーブルの上に子どもを腹ばいに乗せて、手のあいた先生や親合わせて5人が、手や足を元気なリズムで動かしていく。

それを3分間続けるのだが、子どもにとっても先生たちにとってもかなりの運動だ。

テーブルの上には、私も昔使ったなつかしい歌集『歌はともだち』が置いてあって、「トレロカモミロ」「勇気ひとつを友にして」「翼をください」などを、子どもの心に届くようにたくさん歌った。

力一杯歌うのは、いざやってみるとなかなか難しくて、だんだん弱々しくなってしまうものなのだが、園では、いつもキャンプファイヤーを囲んでいるように楽しかった。

先生とボランティアと親たちは、訓練をしながらいろいろな話をした。

病院の先生に望みのないことを言われたことや、役所の対応が遅いこと、夫が療育に協力してくれないこと(私がいるので話しにくいけど)などが話に出た。

障害児に関するテレビを見たことや、最近読んだ本のこと、何でも話せた。

私も病院で不満に思うことがあると、明日、園で話そう、と思うようになった。

それでも、先生たちは閉園になるいきさつについては、あまり話をしてくれなかった。

大家さんから、別の目的で使いたいからすぐに立ち退いてほしい、という話があって、せめてこの年度が終わるまで待ってもらうことになった、ということだけ教えてくれた。

それだけの理由なら奇妙なことだった。

先生たちは閉園することに全く納得がいっていないけれど、法人の意志決定機関である理事会は代替地が見つかるまで待ってくれるよう大家さんと交渉する気もなく、そもそも園を移転させる気もなく、いずれ園を再開する気もないようだった。

社会福祉法人自体が解散になってしまうのである。

それでも先生たちは、閉園まではどの子にも最高のことをしてあげようと心に決めているようで、いたいたしかった。

理事長の代理人のあいさつは、最後の方で次のような話になった。

「先生方が長いことかかって今日まで築いてこられたキラキラ星園はなくなってしまうのではありません。

先生方は今日、愛の金字塔を完成されたのです」

このような大袈裟で空虚な言葉を、まさか福祉の現場で聞こうとは思わなかった。

障害児と、親と、先生と、ボランティアの人たちが集う場である園の価値を全く判っていない人間の発言だ、と思った。

私の家族がどれだけキラキラ星園に助けられたことか。

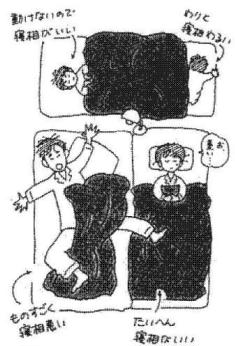

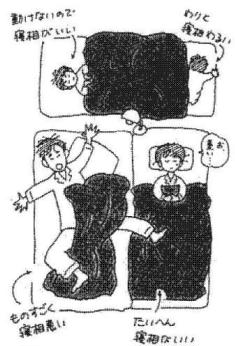

私と妻は、唯生が生まれてから、キラキラ星園を知るまで、「ああ今日はすべてやることはやった」と言って床に入ることはなかった。

いつも、唯生のために何かしてやらなくてはいけないのではないか、私たちがやるべきことをやらないために、唯生にとって取り返しのつかないことになるのではないか、と思って過ごした。

しかし、キラキラ星園では、やり残したことがあるとは思えなかった。

医者がいい顔をしないほど厳しい訓練。

どんな施設よりも(たぶん)元気な人々。

前向きな先生たち、強引な食事訓練、こり過ぎとも思える行事。

その日の訓練が終わると、唯生は名前を呼んでもらって、出席した印のシールを、ごしごしと先生に手伝ってもらって出席ノートに貼った。

家に着くと、すぐに家族4人で交替で入浴した。

お湯でほてった2人の子どもをバスタオルの上に並べておいて、妻と2人でほっと一息ついて顔を見合わせると、やり残したことがないすがすがしい気持ちになった。

9時から1時間ほどかけて唯生に晩ごはんを食べさせた。

時間はかかるけれど、少しずつ食べられるようになってきていた。

10時頃に唯生を布団に入れに行く。息子はとうに寝ている。

唯生は15分ぐらいしみしみ泣いてから寝入るのだが、私と妻は1時間ほど2人だけの時間を過ごした。

「今日は本当によい一日だったね」と毎日心から言って、床に入った。

夜が来て、また今日のように次の朝になるのであれば、他に何も望むことはなかった。

唯生が夜中、脳波が乱れて大泣きして、眠れない夜があっても、それもまた楽しい日々であった。

私は介護休暇を取ることにしてよかったと心から思っていた。

毎日が、昨日も明日もない、それだけで際立った一日だった。

卒園式でも歌を何曲も歌った。

F先生が好きだといっていた「はじめの一歩」という歌はよい歌だ。

園の先輩が学生集会で歌っていた歌を、記憶から譜面に起こしたものだそうだ。

私たち家族にとって、キラキラ星園が「はじめの一歩」だった。

「ぼくらのゆめを なくしちゃいけない

きっといつかは かならずかなうはずだよ

はじめの一歩 あしたに一歩

うまれかわって大きく 一歩あるきだせ」